本網(wǎng)訊(宋雪春)在第三個(gè)全國(guó)生態(tài)日期間,宜昌三峽環(huán)清公司化身奇幻的“魔法工廠”,迎來了一場(chǎng)特別的“變身”儀式。來自三峽集團(tuán)定點(diǎn)幫扶的內(nèi)蒙古巴林左旗和對(duì)口支援的西藏丁青縣以及宜昌本地共計(jì)400余名多民族中小學(xué)生相聚于此,親歷了一場(chǎng)垃圾變廢為寶的綠色能源探秘之旅。

探秘“重生”魔法:垃圾的綠色涅槃

踏入廠區(qū),動(dòng)態(tài)沙盤如同開啟一道時(shí)空之門,清晰勾勒出生活垃圾的蛻變之路:從城市角落的收運(yùn)起步,經(jīng)歷發(fā)酵預(yù)處理,最終在烈焰中完成華麗轉(zhuǎn)身。工作人員揭示魔法背后的力量:這座工廠每日消化1500噸生活垃圾,年發(fā)電量突破2億千瓦時(shí),足以點(diǎn)亮11萬戶家庭的生活,相當(dāng)于每年為地球減少6.9萬噸標(biāo)煤的消耗,昔日“垃圾圍城”的困擾,在此轉(zhuǎn)化為汩汩流動(dòng)的“綠電”電能。

環(huán)保基地參觀

在三樓“智慧大腦”——中控室,巨型屏幕上實(shí)時(shí)躍動(dòng)的數(shù)據(jù)牽動(dòng)著每一雙好奇的眼睛。焚燒爐溫度、煙氣指標(biāo)盡在掌控。工作人員告訴孩子們,憑借智能化系統(tǒng)和六步法組合工藝,工廠不僅100%達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),更以歐盟標(biāo)準(zhǔn)的超低排放守護(hù)著碧水藍(lán)天。

行至六樓垃圾吊操作臺(tái),孩子們說如同走進(jìn)了科幻大片里:眼前景象令人屏息:在堆積如山的垃圾倉,巨型機(jī)械抓斗可以輕松抓取8-10噸垃圾。生活垃圾經(jīng)5-7天發(fā)酵脫水后將在850℃以上高溫中浴火重生。燃燒后的爐渣并未被拋棄,而是新生為堅(jiān)固的環(huán)保磚;連最難處理的滲濾液,也實(shí)現(xiàn)了100%回收利用,真正做到對(duì)外“零排放”,將垃圾“吃干榨凈”。

童心點(diǎn)亮未來:趣味互動(dòng)播撒綠色火種

魔法不僅存在于機(jī)器轟鳴中,更在孩子們的笑臉里綻放。在“分類大作戰(zhàn)”體感游戲區(qū),孩子們化身環(huán)保小衛(wèi)士,對(duì)著大屏幕將虛擬垃圾精準(zhǔn)投入分類桶中,闖關(guān)的興奮與知識(shí)的種子一同萌芽。一位藏族女孩卓瑪在闖關(guān)成功后興奮地喊出心聲:“原來垃圾真的能變成電!太神奇了!”

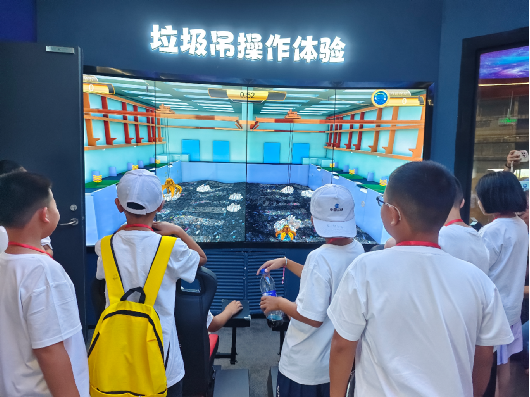

“垃圾吊”操作體驗(yàn)

旁邊的“垃圾吊”模擬操作臺(tái)則成了科幻感十足的競(jìng)技場(chǎng)。孩子們或獨(dú)自挑戰(zhàn),或雙人PK,在虛擬世界中體驗(yàn)了一把“垃圾指揮官”的癮。這場(chǎng)與垃圾“并肩作戰(zhàn)”的奇妙體驗(yàn),讓環(huán)保的種子在寓教于樂中深深扎根。

巧手共創(chuàng)蔚藍(lán):廢棄物的藝術(shù)新生

參觀后的創(chuàng)意工坊宣教室成為想象力與環(huán)保理念碰撞的舞臺(tái)。廢棄塑料瓶、舊紙箱、雞蛋托等“放錯(cuò)位置的資源”,在孩子們手中被賦予新生。多民族少年兒童協(xié)同合作,一件件凝聚巧思的作品逐漸成形:象征海洋生態(tài)的大型手工藍(lán)鯨誕生;藏族姑娘用廢棄雞蛋托精心制作的非遺簪花在發(fā)間綻放;廢舊紙板拼貼的“花果山及美猴王”活靈活現(xiàn);科技感十足的環(huán)保機(jī)器人展現(xiàn)未來圖景。當(dāng)蒙古族男孩巴特爾將塑料瓶嵌入“鯨魚”身體時(shí),他興奮地說:“原來垃圾不是終點(diǎn),而是新故事的開始!”。

簪花制作

以全國(guó)生態(tài)日為契機(jī),此次活動(dòng)是三峽集團(tuán)“三峽娃娃行”公益研學(xué)的重要一站。通過組織幫扶地區(qū)兒童走出家鄉(xiāng),深入三峽工程及環(huán)保基地,在開闊視野的同時(shí),將綠色發(fā)展的理念深植于新一代心靈。孩子們親手賦予廢棄物二次生命的過程,正是生態(tài)意識(shí)最生動(dòng)的啟蒙課。

當(dāng)藏族女孩卓瑪將親手制作的塑料花簪在鬢邊,當(dāng)內(nèi)蒙古少年將組裝的“環(huán)保機(jī)器人”高高舉起,那一刻,跨越地域與民族差異的,是對(duì)綠水青山共同的珍視與憧憬。三峽環(huán)清公司將繼續(xù)續(xù)以科技賦能生態(tài)、以開放連接社會(huì),讓“垃圾重生”的故事點(diǎn)亮更多人的綠色生活。